다큐 문학 기행

작품 속에 자신을 투영하는 폴 오스터

사람들이 달에 발자국을 남겼던 1969년 여름, 소설 <달의 궁전>의 주인공 마르코 스탠리 포그는 스스로에게 침잠하고 있었다. 유일한 혈육인 외삼촌 빅터를 갑작스레 떠나보내고 모든 재산을 잃게 되면서, 노숙자 생활로 불안정한 세계를 이어가고 있었던 것이다. “1969년 여름이 시작되었다. 그 여름은 내가 이 세상에서 보내는 마지막 여름일 것이 거의 확실해 보였다.” 친구들의 도움으로 겨우 현실로 복귀한 포그는 괴짜 맹인 ‘에핑’을 보살피는 일을 하게 되고, 첫 만남에서 에핑은 포그에게 이런 말을 건넨다. “이것만 기억해 두게, 포그. 어떤 것도 절대로 당연시해서는 안돼.” 눈이 보이지 않는 노인에게 눈 앞의 물체를 설명해주며, 포그는 새로운 시선과 생각지도 못한 경험을 맞이하게 되고. 짐작할 수도 없던 인생의 길을 걷게 되는데! “어떤 두 가지 물건도 똑같지는 않아. 멍청이 같으니라고.” - 소설 <달의 궁전> 중에서

사람들이 달에 발자국을 남겼던 1969년 여름, 소설 <달의 궁전>의 주인공 마르코 스탠리 포그는 스스로에게 침잠하고 있었다. 유일한 혈육인 외삼촌 빅터를 갑작스레 떠나보내고 모든 재산을 잃게 되면서, 노숙자 생활로 불안정한 세계를 이어가고 있었던 것이다. “1969년 여름이 시작되었다. 그 여름은 내가 이 세상에서 보내는 마지막 여름일 것이 거의 확실해 보였다.” 친구들의 도움으로 겨우 현실로 복귀한 포그는 괴짜 맹인 ‘에핑’을 보살피는 일을 하게 되고, 첫 만남에서 에핑은 포그에게 이런 말을 건넨다. “이것만 기억해 두게, 포그. 어떤 것도 절대로 당연시해서는 안돼.” 눈이 보이지 않는 노인에게 눈 앞의 물체를 설명해주며, 포그는 새로운 시선과 생각지도 못한 경험을 맞이하게 되고. 짐작할 수도 없던 인생의 길을 걷게 되는데! “어떤 두 가지 물건도 똑같지는 않아. 멍청이 같으니라고.” - 소설 <달의 궁전> 중에서

- 이동통신망을 이용하여 영상을 보시면 별도의 데이터 통화료가 발생할 수 있습니다.

- 네트워크 상황에 따라 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.

동영상 재생이 안 될 경우 FAQ > 멀티미디어 를 통해 확인하시기 바랍니다.

* 본 콘텐츠는 역사적 사건을 기반으로 만들어졌으며, 일부 내용은 사실과 다를 수 있습니다.

스스로 작품 속에 들어간 작가

1947년, 뉴저지 주 뉴어크의 중산층 가정에서 태어난 폴 오스터는 소설 <달의 궁전>의 주인공 포그가 삼촌에게 많은 책을 물려받은 것처럼, 어머니의 숙부가 맡기고 간 방대한 문학 책들 덕분에 책과 친해지고, 열두 살 무렵부터 소설가를 꿈꿨다.

그리고 컬럼비아 대학에 진학해 프랑스 유학, 배 승무원, 시골집 관리인, 출판사 아르바이트 등 여러 경험을 거치면서도 번역, 서평, 평론, 시, 희곡이라는 다양한 형태의 글쓰기로 생계를 이어갔는데! 꾸준히 글을 쓰지만 이어지는

탐정 소설 형식을 차용한 이 3부작의 첫 번째 단편 <유리의 도시>는 주인공이 잘못 걸려온 전화를 받고 우연히 탐정 일을 맡으면서 사건이 시작된다. 실제로 작가 폴 오스터는 탐정사무소를 찾는 잘못 걸려온 전화를 받고 이 소설을 착안해, 작품 속에 자신의 이름을 넣었는데! 못 걸린 전화가 원래 찾으려 한 곳이 바로 폴 오스터 탐정 사무소라는 설정이다.

여러 명의 자신을 소설에 심어두는 글쓰기

“말해보십쇼, 제가 오스텁니다.”

이처럼 폴 오스터는 여러 명의 자신을 소설에 심어두고, 글 쓰는 작업에 대한 이야기를 남겨놓곤 했다.

“단지 혼자 방에 앉아서 책을 쓰는 남자만이 있을 뿐이다. (…) 그가 방 안에서 머무는 동안 계속에서 씌여지게 될 그 책에서 어떻게 빠져나가야 할까?”

- 소설 <유령들> 중에서

- 폴 오스터의 인터뷰 중에서

글을 쓰는 것은 살아가기 위해 필요한 활동이라고 말하는 작가 폴 오스터는 글을 쓰지 않을 때 가장 저기압이 되고, 글을 쓰지 않으면 더욱 나빠진다고 말한다.

<뉴욕 3부작> 곳곳에서도 작가의 그런 자아를 만날 수 있는데, 실종된 친구를 찾으면 찾을수록 친구와 자아 사이에서 혼란에 빠지는 ‘나’를 주인공으로 내세운 <잠겨있는 방>에서는 자전적인 표현들에 대한 해석을 스스로 이렇게 내리고 있다.

“나는 계속해서 미지의 세계로 뛰어 들었지만, 그럴 때마다

내가 훤히 아는 곳에 내려서서 익히 아는 사실들에 둘러 싸여 있다는 것을 알게 되었다.”

- 소설 <잠겨있는 방> 중에서

그렇다면, 폴 오스터는 왜 그렇게 작품 속에 자신을 투영했던 걸까.

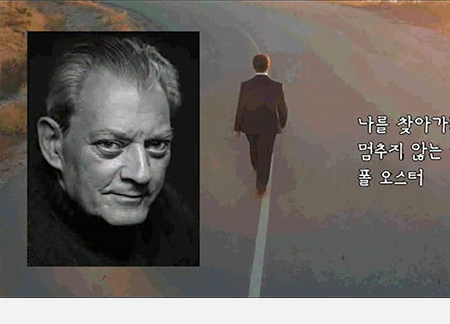

자기를 찾아 나서는 여행

- 폴 오스터의 인터뷰 중에서

폴 오스터는 글을 쓰지 않고서는 견딜 수 없게 만드는 힘이, 바로 자신의 기억 깊숙한 곳에서 나온다고 말한다. 그리고 상상력을 일종의 대륙으로 간주한다면, 작품 하나하나가 독립된 나라라고 표현하는데…. 아직 작품으로 옮기지 않은 기억의 어렴풋한 것들을 계속 써내려 가다 보면, 언젠가 자신이라는 거대한 세계를 완성하게 될 것이라, 그는 기대하고 있다.

미지의 세계를 찾아 달 위에 발자국을 남긴 것처럼, 인간은 알 수 없는 세계를 상상하고, 동경하고, 경험하고, 또 그 경험을 남기고 싶어한다.

“일단 북미대륙 끝에 이르자 나는 어떤 중요한 문제가 풀린 듯한 느낌이었다 (…)

나는 자신을 뒤에 남겼다는 것, 내가 이제는 예전의 나와 같은 사람이 아니라는 것을 알기 위해

계속 걷기만 하면 되었다.”

- 소설 <달의 궁전> 중에서

알고 있지만 또 모르는 곳, 짐작되지만 실은 가지 않은 길, 그 길을 향해 나를 찾아가는 여행을 멈추지 않는 작가, 폴 오스터. 그는 어떤 작품으로 또 새로운 세계에 한 발을 내딛을까.

“나는 확실한 것을 갈망했고, 그것을 찾아내기 위해서는 무슨 일이라도 할 준비가 되어 있었다.”

- 소설 <달의 궁전> 중에서

[참고도서] <달의궁전> / 폴오스터 / 열린책들

<뉴욕3부작> / 폴오스터 / 열린책들

<‘폴 오스터’ 인터뷰와 작품세계> / 이노 도모유키 외 편저 / 열린책들

- · 본 콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물입니다.

- · 본 콘텐츠는 사전 동의 없이 상업적 무단복제와 수정, 캡처 후 배포 도용을 절대 금합니다.

- 작성일

- 2019-08-09